更新情報:定員に達したため、受付は終了しました(5/2)

1.概要

本プログラム(通称:野口ゼミ)は、「インクルーシブな学校づくり」を共通の目的とし、そのための考え方や行動のヒントを得ることを目指しています。講師には野口晃菜さんを迎え、参加者自身の事例(本人や学校が特定できない形に加工をしていただきます)を持ち寄り、ゼミ形式で活動します。

具体的には、子どもが抱える課題を社会モデルの視点から捉え(課題の原因を個人に求めるのではなく、社会との相互作用によって生じるものと考える視点)、その事例分析を行い、学校全体を巻き込んだ支援の方策について検討します。

プログラムの特徴

✅ 少人数制で(定員12名)密なコミュニケーション

✅ 自分達の事例を持ち寄って検討するゼミ形式

✅ オンラインと対面(東京・年2回)の併用

✅ 毎月のゼミ(12回/年)+ 毎週のオンライン対話会(48回/年)に参加可能!

こんな方におすすめ!

- インクルーシブな学校づくりを目指すものの、「何から始めればいいのか」が分からない人。

- 特別支援学級の増加に伴い専門性向上が求められているが、学ぶ場がない人。

- 通常学級と特別支援学級間の大きな隔たりや、学校全体での支援体制が進まないと感じる人。

- 「学校全体で取り組む」と言われても、学級担任などとしてどう動くべきか分からない人。

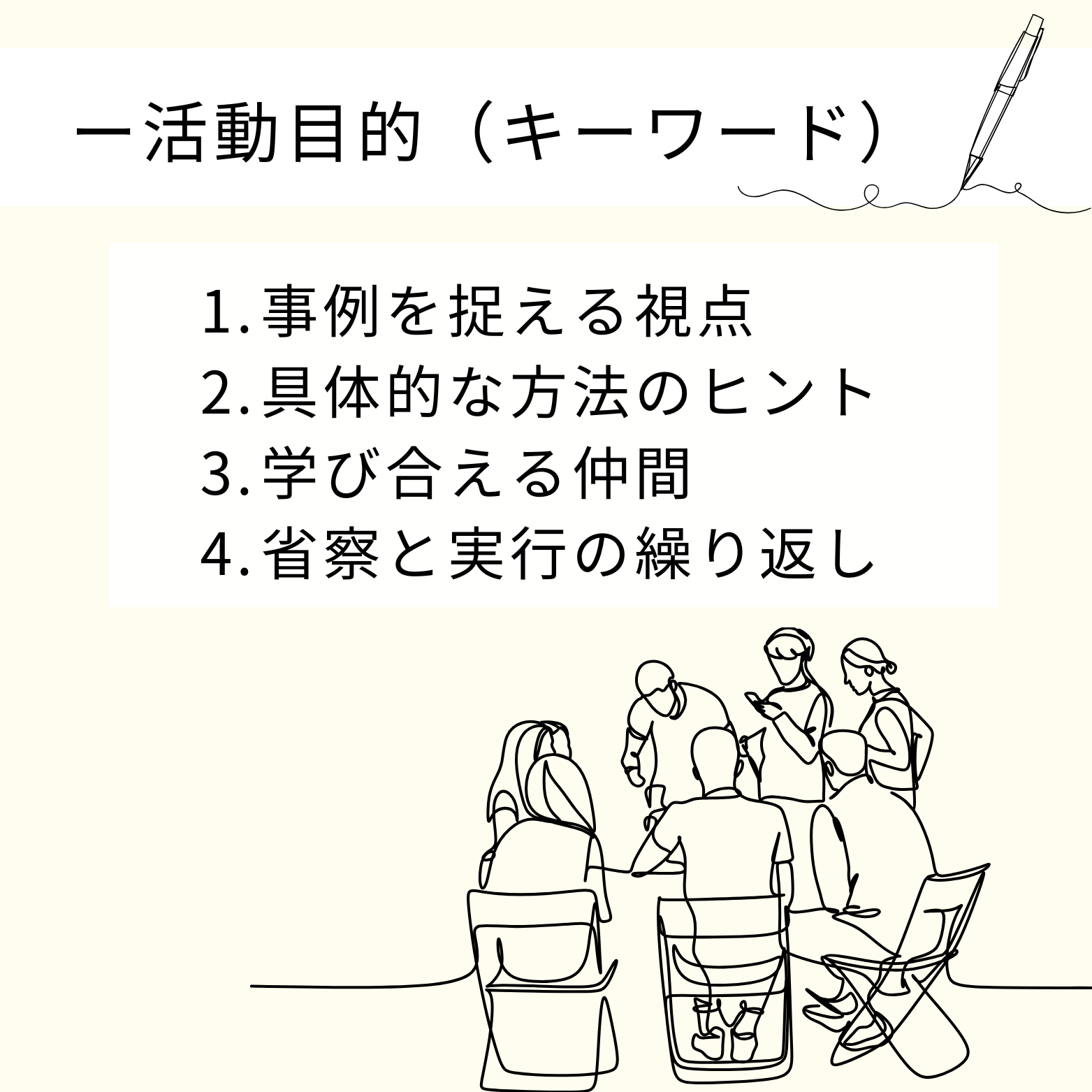

2. ねらい

私たちは、本ゼミを通して生じる学びや目標が人それぞれ異なっていることを前提としていますが、共通した目標として下記の5点を想定しています。

- 子どもの抱える課題は個人に原因があるのではなく、社会との相互作用によって生じるという「社会モデル」の視点から事例を分析できるようにする。

- 私たちを取り巻く社会的障壁(制度・文化・環境・意識)の観点から課題を分析し、どこに介入すればポジティブな変化が生まれるかを見出せるようになる。

- 「すでにある資源」に目を向け、連携・協力の方向性を見出せるようにする。

- 短期・長期のアプローチを考え、実行・振り返り・改善を繰り返しながら、省察と実行の思考を身につける。

- 仲間と継続的に学び合い、実践につなげる環境をつくる。

3. ナビゲーター(講師)

野口晃菜

多様な子どもが共に学ぶインクルーシブ教育について研究。博士(障害科学)。小学校講師、株式会社LITALICO研究所長を経て、一般社団法人UNIVA理事に就任。インクルージョン実現のために研究と実践と政策を結ぶ活動を継続的に行い、文科省有識者会議委員や日本LD学会国際委員などを務める。主著に「差別のない社会をつくるインクルーシブ教育」など。

理想と現実のはざまで一緒に葛藤しながら、少しでもインクルーシブな教育に向かうためにみなさんと対話をしたいです。

4. スケジュールとお申し込み

概要

定員:12名

参加費:4.4万円(税込)

募集期間

- 4月下旬:募集開始

- 5月~7月:募集(定員に達成したため、募集は終了しました)

実施スケジュール(基本的には毎月第2土曜日の10:00ー11:30に実施)

- 第1回:キックオフ(対面開催@東京)

- ゼミのねらい・自己紹介・全体の見通し

- 野口さんによる講義

[日程:8/9]

- 第2・3回:理論的な土台の整理(オンライン)

- 社会モデル・社会的障壁・権利・社会資源・学校法規・現状について野口さんによる講義

[日程:9/13, 10/25]

- 社会モデル・社会的障壁・権利・社会資源・学校法規・現状について野口さんによる講義

- 第4~12回:事例検討(オンライン)

- 毎回1〜2名の事例を検討

- 事例は、学校における支援に関する事例(個人情報が特定できない形に加工してご発表いただきます)

- 事例を発表した人は、次回に「実践した所感・経過」を共有する

[日程:11/8、12/13、1/10、 2/14、3/14、4/11、5/9、6/13、7/11]

- 第13回:最終報告会(次のゼミ生に向けて発表)(対面開催@東京)

- 事例検討の内容や分析を通して得られた示唆を報告

- ゼミへの参加を通じた自身や周囲の変容を振り返る

[日程:8月開催]

5. その他の特典

ゼミ生は、教育探究ひろば毎週のオンライン対話会(48回/年)にも自由に参加可能です。

(探究ひろばの対話会については、本webサイトのトップページをご覧ください)

よくあるご質問

- 参加できない時は動画のアーカイブ視聴はできますか?

-

可能です。録画可能な会は全てメンバー限定で保存されています。

- 各回は参加必須ですか?

-

毎月のゼミは基本的に参加必須、毎週の対話会は参加自由です。

- 学校の先生でなくとも参加できますか?

-

可能です。ただし、テーマへの関心があることを前提としています。

- 事例発表は全員する必要はありますか?

-

希望者を前提としています。そのため、発表は必須ではありません。

- 遠方に住んでおり対面での参加が難しいのですが、対面での参加は必須ですか?

-

まず、実際にお会いして対話することがとても重要だと思っているので、ぜひ対面でご参加いただきたいというのが私たちの願いです。一方で、それが難しい方のために対面の会はハイブリット形式(会場とオンラインで繋ぐ)で開催する予定です。したがって、オンラインでの参加も可能です。

お問合せ先

教育探究ひろば事務局 senseijuku@gmail.com

参考資料

ゼミで使用する予定の事例分析シートです。ゼミ生の現状や使い勝手を踏まえて項目は柔軟に変更していきます。